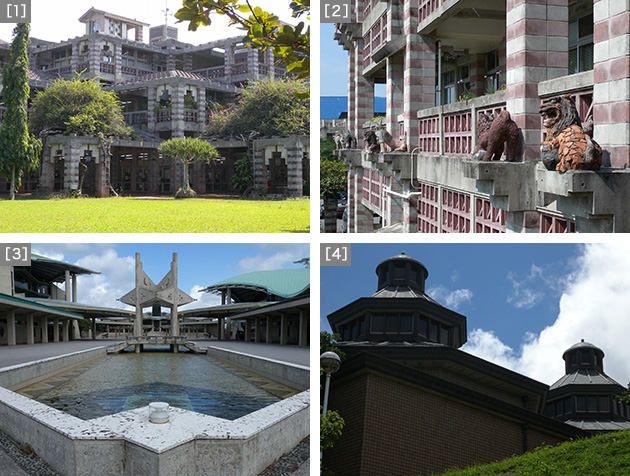

沖縄の建築は、個性的な風土の影響を受けて、独特の表情をもつ。それゆえ、ポストモダンの時代には、象設計集団による傑作、名護市庁舎(1981年)[1] など、地域性の強いデザインが登場した。これは設計コンペに勝利し、ひとつひとつ造形が違う無数のシーサーを外壁に並べたり、屋外に強烈な日光を遮るべく、影をつくる小さな場所を散りばめたり[2]、空調に頼らない風の道を室内に導入するなど、様々な工夫を試みた建築である。ほかにも沖縄の集落に学んだ原広司の城西小学校(1987年)や影の空間をもつ真喜志好一の沖縄キリスト教短期大学(1989年)などの風土を意識した名作が多い。近年のメディアでは、透明感にあふれ、軽さを志向する建築が流行しているが、沖縄では重量感のある作品が目立つ。その一因として、風が強いことや耐候性への要求もあるだろう。また大谷幸夫の沖縄コンベンションセンター(1987-90年)[3]や内井昭蔵の浦添市美術館(1989年)[4]などを見ると、好景気の時代の作品だが、予算も潤沢であり、建築家もはりきって仕事にとりくんでいるようだ。

また街を歩くと、赤瓦の風景が目につく。それは復元された後、昨年(2019年)焼失した首里城だけではなく、観光地の建物、あるいは公共施設や商業施設にまで広く流布している。言うまでもなく、これは沖縄という地域性の表現を意図したものだ。赤瓦を使うことに補助金が出るシステムも、そうした傾向を加速させている。だが、沖縄のどこでも赤土がとれるわけではない。もはや沖縄=赤瓦のイメージが優先しており、琉球大学の入江徹は、これを「沖縄記号主義」と呼ぶ。むろん、名護市庁舎や地元の金城信吉が設計した建物は明快なデザインの意志をもって赤瓦を使っている。しかし、いったん制度化されると、ただ自動的に赤瓦をのせれば、それでよいといった思考停止の状況を招いてしまう。つまり、地域性や伝統性をあらわすデザインも、へたに扱うと、容易に陳腐な記号と化し、観光を意識したリゾートホテルやみやげやの外観になりかねない。

一方で沖縄におけるもうひとつの建築の特徴は、コンクリートの使用である。まず木造住宅が少ないことに驚かされるだろう。アメリカ軍の建築の影響を受けつつ、台風やシロアリの被害を避けるべく、家にも鉄筋コンクリートが用いられるようになったからだ。実際、沖縄の建物を観察すると、窓のルーバーや垂れ壁など、普通は別の素材でつくるような細かな造作にも、好んでコンクリートを使う。それゆえ、ハウスメーカーの商品住宅があまり普及せず、建築家が多い特殊なエリアとなっている。また写真家の尾形一郎/優の『HOUSE』は、外階段とバルコニーが力強い形態をもつ建物に注目し、「沖縄構成主義」と命名した。

地元の建築家、福村俊治らが保存を訴えていた久茂地公民館(1966年)[5]は、こうした文脈からも評価されるべき建築だろう。設計者の宮里栄一は東京のモダニズムを参考にしながら設計したが、単なるコピーではない。コンクリートを用いて、力強い造形を実現すると同時に、装飾的とも言えるような細かい形態の操作を行い、沖縄におけるモダニズムの受容を示している。保存運動が行われている那覇市民会館(1970年)[6]も、もうひとつの伝統を担う建築だった。沖縄でよく使われる花ブロックを導入した片岡献による聖クララ教会(1958年)も美しい。モダニズムは世界各地にまったく同じ建築をもたらしたわけではない。むしろ、地域の違いによって差異があらわれる。記号としての赤瓦以外にも、沖縄の地域性は刻まれているのだ。

以前、多彩なパネラーとともに、「沖縄らしい景観」のシンポジウムに登壇した。そこで話題になったのは、近年、本土と変わらないあっさりとしたスマートなデザインを行う新世代の建築家が増えていることである。ゆえに、地域独自の毛深さがないという意味で、こうした傾向は脱毛主義と命名された。当然、赤瓦もない。伝統の記号として赤瓦を使うか、あるいはまったく使わず、現代風の建築をめざすのか。だが、二項対立の枠を逸脱する、ジャンル映画としての赤瓦という考え方もありえるのではないか。

例えば、『うる星やつら』の映画シリーズでは、ラムちゃんを含む主要なキャラさえ使えば、監督は自由に作品をつくれる。実際、押井守はそうして傑作を世に送りだした。つまり、反赤瓦ではなく、赤瓦を使いながらも、新しいデザインを実現すること。ファイブディメンジョンが設計した浦添大公園南エントランス管理事務所(2013年)[7]は、そうした可能性を感じさせる建築だった。コンペ時には若手の金城春野が中心になって案を作成し、最優秀作に選ばれたものである。L字型のヴォリュームのおね線をずらし、形態を複雑にして、多様な表情を与える幾何学的な操作は、きわめて現代的な感覚をもつ。屋根全体は赤瓦だが、いわゆる屋根というよりは多面体の一部のようだ。赤瓦を使う/使わないで主張するのではなく、設計の与件として受け入れながら、造形の実験に挑戦している。

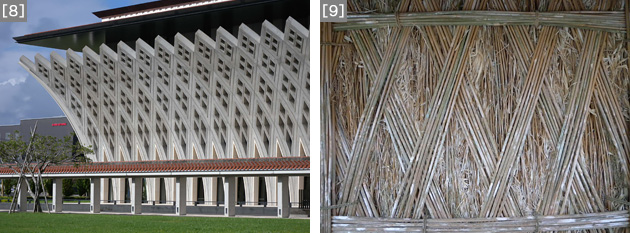

赤瓦はわかりやすい沖縄らしさだが、それだけに危険である。したがって、伝統芸能の保存を目的とする国立劇場おきなわ(2003年)[8]は、異なる地域性の表現を試みた。建物の外壁に、プレキャストコンクリートを組み合わせた斜交格子によるファサードをもう一枚かぶせており、しかもそれが手前に少し傾く。民家の独特な軒下「雨端」や、竹を編んだ外壁「チニブ」[9]をイメージしたという。なお、車寄せは赤瓦だが、屋根が異様に長く水平方向に引きのばされ、見慣れたテーマパーク的な記号からは脱却している。一方、内部は細長い竪格子のパターンによって大きな面を細分化し、木造建築の洗練されたプロポーションの感覚を想起させる。もっとも、表現としては素材の物質性を強調し、軽くない。

設計者の高松伸は、装飾的なキリンプラザ大阪(1987年)や壮大な天津博物館(2004年)などの重厚な商業施設で知られる、関西に拠点を置く建築家だが、非物質的な傾向を好む現代建築の潮流とは違うスタイルを貫く。それゆえ、沖縄における仕事は相性がいい。国立劇場おきなわは、高松らしさを新しい文脈で発揮している。ここでは可変のステージや音響の工夫など、劇場のプログラムもさることながら、外観を印象づけるコンクリートの大きなマスクが強いシンボル性を獲得している。

最後に2011年に開校した沖縄アミークス・インターナショナルの校舎[10]を紹介しよう。これはうるま市の具志川野外レクリエーションセンター跡地の小高い丘にたつが、幼・小・中の一貫校をひとつの塊にまとめ大きく見せることを避け、起伏のある地形に沿って、低層の白い建物を分散配置していく。エントランスをくぐると、まず修道院を思わせるような六角形の中庭を囲む回廊があり、共同体のための空間が出迎える。そして校舎に入ると、上履きがないために下足場ではなく、メディアスペースと呼ぶ、パソコンのほか、上から下まで図書が並ぶ、ラウンジ的な場を広がる。学校とは、集まって学ぶという場であるということが、最初の空間体験において象徴的に示される。

設計者の宇野享+赤松佳珠子+小嶋一浩/CAn+Catは、英語教育を行うぐんま国際アカデミーでは路地のある街のような建築を手がけたが、沖縄では地域らしさを反映したデザインを試みた。回廊では、大小の四角い開口をランダムに散りばめるが、現代的なセンスの造形であると同時に、風を通しながら通路に影をつくる装置になっている。沖縄では日射しや強い風に対して、有孔コンクリートブロックを多用しており、その先端的な解釈として位置づけられるだろう。また建物の外周でも、深い庇の下にブーゲンビリヤのスクリーンが生まれ、影をもたらす外部空間がつくられる。沖縄の風土は現代建築に様々なテーマを与えているのだ。

"建築家" - Google ニュース

February 21, 2020 at 04:10PM

https://ift.tt/2T0RvGE

反東京としての地方建築を歩く07「建築における沖縄らしさ」 - WirelessWire News

"建築家" - Google ニュース

https://ift.tt/35adqA5

Shoes Man Tutorial

Pos News Update

Meme Update

Korean Entertainment News

Japan News Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "反東京としての地方建築を歩く07「建築における沖縄らしさ」 - WirelessWire News"

Post a Comment